Таруса

В этот раз машину ставлю не там, где обычно это делал (теперь там место для стоянки автобусов), а во дворах возле старых домов. Смотрю, чтобы никому не помешать с въездом и выездом. Знаков тут никаких нет. К счастью, сюда ещё не дошли платные парковки, как во многих городах Подмосковья, но и близлежащих областях. Иногда удивлялся тому, где эти платные места организовали. К примеру, в Ржеве. Да, там центр, но людей нет никого. Вообще!

Выхожу из машины. Очень тепло! Куда пойти? Конечно, на набережную! Ради этих видов сюда и еду, но сегодня хочется что-нибудь особенное найти здесь. Отойти немного в сторону от распространённых туристических маршрутов. Ведь мы все прекрасно знаем, что по маршрутным местам город может быть вылизан, а стоит отойти чуть в сторону, так начинается самое интересное — город показывает своё настоящее лицо. Вот это буду искать на своём пути.

Оставив машину, иду обратным маршрутом, которым заезжал сюда, но повернул левее, на площадь Ленина. Наверное, Владимир Ильич в Мавзолее перевернулся бы от известия, что памятник стоит рядом с Петропавловским собором. Прохожу мимо автовокзала — одного из мест притяжения многих горожан и туристов, так как иным способом отсюда уехать общественным транспортом нельзя: ни по суше, ни по воде.

Здесь же у начала площади идёт бойкая торговля тем, что вырастили, надоили или произведи сами. Мне тоже предлагали купить настоящее сливочное масло или молок из-под бурёнки. Спасибо! Как-нибудь в другой раз. Просто боюсь, что оно испортится в пути.

Мне нравятся эти здания, которые стоят по краям площади Ленина. Особенно то, что некоторые дошли до нас из девятнадцатого века. У них продолжение стены — ограда с аркой для проезда во внутренний двор. Смотрится это очень интересно и гармонично. Может, когда-то здесь и были постройки в один ряд, к сожалению, не застал. Сейчас в этих домиках в основном сувенирные лавочки и кафе.

На самой же площади, как уже говорил, стоит памятник Ленину, есть даже фонтан с лавочками рядом, памятник генерал-лейтенанту Ефремову, погибшему в годы Великой Отечественной войны, установленный на столетие его рождения.

Иду в сторону смотровой площадки, находящейся рядом со стелой посвящённой памяти событиям, конечно, Великой Отечественной войны. Мемориальные доски, установленные здесь, меня мало интересуют. Их видел в прошлый раз, когда был здесь в конце весны. На мой взгляд, патриотической тематики здесь и так много.

Куда больший трепет у меня вызывает предвосхищение от того, что увижу совсем скоро. Я про берега вдоль Оки и про саму реку. Этот панорамный вид очаровывает и мало кого посещение этих мест оставит равнодушным. Каждый раз, приезжая в этот город, нахожу для себя что-то новое здесь. Стела осталась у меня позади и теперь ничто не мешает насладиться видом.

Повернёшь голову налево и увидишь экотропу с качелями, а дальше вековые леса, где прячутся чьи-то дачи. Неспешно течёт Ока, по которой снуют катера и небольшие кораблики, катающие на удовольствие или доставляющие публику в Поленово, что скрыто за излучиной. Его отсюда совершенно невидно.

Небо отражается в реке, придавая воде морской оттенок. Водная гладь целиком изрезана волнами возмущения от проходящих судов. За деревьями не видно, но там находится устье реки Тарусы. Она сама по себе игривая и шумная, но отсюда не слышно. Слишком далеко. Под ногами небольшая песчаная отмель. Берега не обустроены и высоки. Иногда по весне разлив Оки иногда очень большой и она может подняться не на один метр.

На противоположном берегу леса-леса и небольшой пляж, где сегодня никого нет. А справа от меня пристань, откуда можно уплыть на экскурсию. Опять же — место притяжения людей с кафе и гостиницами. Оно граничит с историческим центром, кусочек которого сегодня мне уже довелось пройти. Рядом и городской тенистый парк с памятниками Цветаевой, Ахмадулиной, Паустовскому. Есть там и обзорная площадка с биноклем и лавочками для того, чтобы сидеть и любоваться красотой.

Красотой этих мест очаровывались многие творческие люди, что Таруса и берег Оки проходит сквозь их творчество. И не важно в каком виде: будь то заметка или рассказ, полотно или этюд акварелью. И сейчас они привлекают к себе творческих людей, которые хотят вдохновиться и найти свою музу здесь.

Иной раз идёшь вдоль берега и видишь людей, устроившихся на возвышенности, сосредоточенно заставших перед мольбертом. Они хотят запечатлеть увиденное, перенести штрихи и контуры при помощи карандашей, и заливая кистью краски, что были смешены в пастели, создавая свой очередной шедевр, радующий глаз.

Сейчас осень мягкая и будто бы в самом своём начале. Панорама здесь ещё не пожелтела, только немного прибавила ярких и светлых оттенков, создав иллюзию воздушности и прозрачности, как в работах и этюдах живописца Исаака Левитана, о биографии которого писал Константин Георгиевич Паустовский. Писатель лишь в середине пятидесятых годов прошлого тысячелетия переберётся в этот городок, незадолго до своего мирового признания. Дивные берега Оки и Тарусы можно встретить также на картинах Поленова и Кузнецова.

К осени обращаются многие творческие люди, раскрывая её красоту, зрелость во всех пониманиях, подчёркивая особую задумчивость и философичность времени года. Они ею восхищаются в своих работах напрямую и иносказательно, пытаясь нам рассказать о своих чувствах и признаниях в любви к ней.

Иду в самый-самый низ. К воде. Это место закрыто от взоров поросшей высокой травой. Здесь песчано-галечная отмель. Купаться здесь не рекомендую, но кто-то ведь и не брезгует. В основном же здесь водятся рыбаки и утки. Они не очень-то и рады встрече со мной сейчас и стараются максимально удалиться.

Я радуюсь ясному и безоблачному дню, ощущая, как шелестя, волны ударяются о камни прямо перед моими ногами. Это настоящий кайф, от которого щурюсь так, что на лице проступает улыбка! Почему вся осень не такая?

Вода на Оке редко бывает спокойной: ветры, течения, а тут ещё и кораблик идёт к пристани. От него ко мне идёт большая волна, которой пугаться не стоит, лишь чуть подальше отойти от воды и слушать, как она шумит: вшух-вшух, вшух-вшух! Ещё пару минуток постоять, пару минуток послушать — и дальше в путь! Уходить отсюда совершенно не хочется.

В городской парк, где стоят скульптуры известных писателей и поэтесс, совсем не хочется подниматься, поэтому ограничиваюсь тем, что поднялся до гравийной дорожки, идущей вдоль берега и плакучих ив, свисающих из парка. По ней и пойду в сторону причала и кафешек на возвышенности. Здесь, по-моему, ещё ни разу не ходил.

Метров через сто увижу вывески с рекламой водных туров по Оке и путешествий с экскурсией в Поленово. Как-нибудь в другой раз обязательно ими воспользуюсь, но не сегодня. Напротив и чуть выше — стоят расписанные плоскодонки.

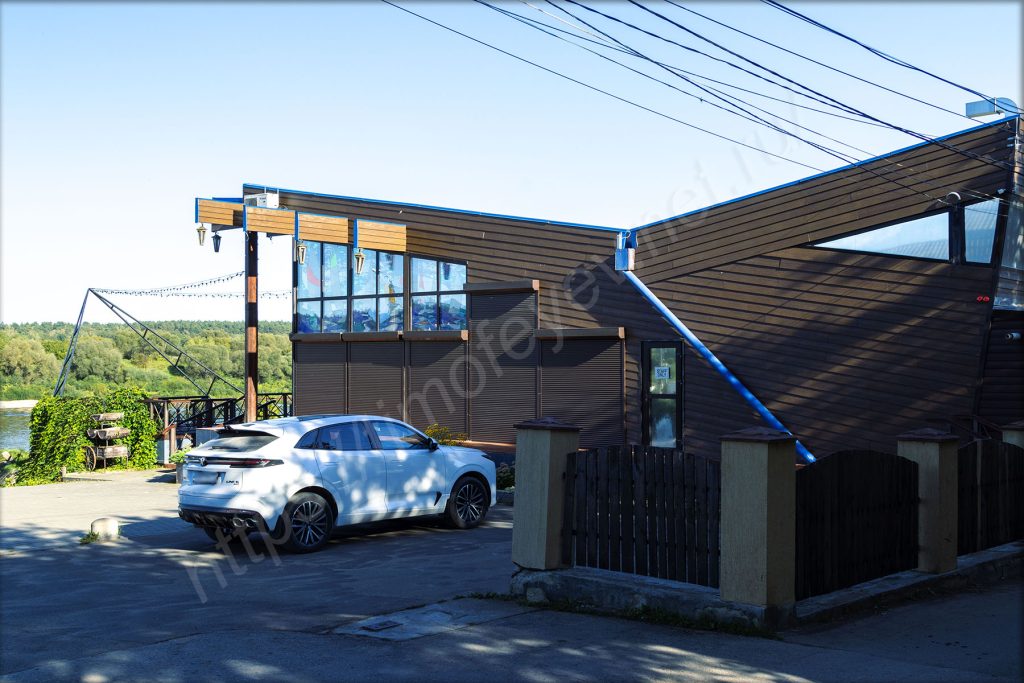

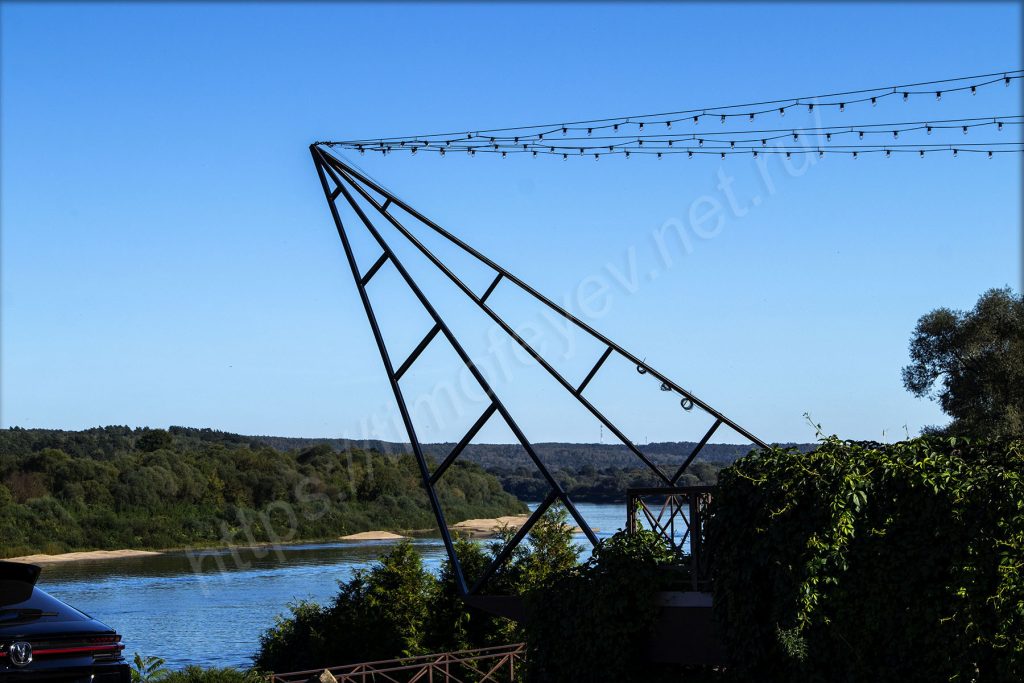

Чуть выше находится кафе, здание которого несколько похоже на корабль, носом обращённого в сторону Оки. За всё время, что здесь бываю и гуляю, как-то ни разу не видел, чтобы внутри кто-то был или входил и выходил. Странно. Может, не в то время приезжаю сюда?

Иду дальше. По другую сторону от дороги находится частный сектор со своими огородами и палисадниками, где предлагают овощи с грядки и рассаду. Есть здесь и многоквартирные дома, они похожи на те, что довелось видеть на курортах. Они построены лесенкой, образующей этажи с большими балконами, по склону. Часть фасадов утопают в цветущих кустарниках и деревьях, многие из них высажены по линии забора. Над крышами домов часто торчат антенны на мачтах из подручных средств — всё, как и в любой деревне.

Дорога делает крутой поворот направо от Оки, и резко поднимается вверх. Туда мне точно не нужно. Также как и не нужно к лестнице, ведущей к Воскресенской церкви, поэтому перешагиваю через мосток и иду в сторону следующего пляжа. Мой путь будет весьма живописным.

После мостка тропинка берёт крутой подъём вдоль берёз и тополей. Вроде бы и не тяжело идти, но ноги чувствуют нагрузку. Зато стоит обернуться, чтобы увидеть эту красоту, что образуют излучина с пляжем. На Оке виден буй, указывающий на фарватер.

Если посмотреть наверх, то будет видна Воскресенская церковь. Поклонный крест снизу не видно, как не видны и захоронения возле него.

Возле меня находится небольшая детская площадка с качелями и лавочкой для уставших путников.

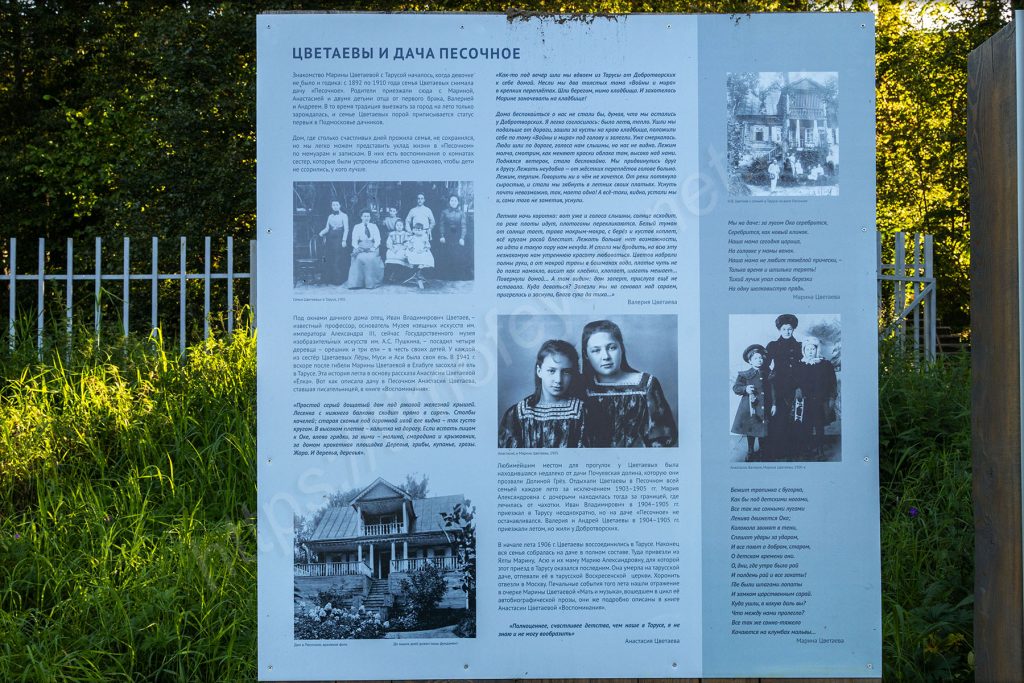

За подъёмом начнётся небольшой спуск в сторону кенотафа Марины Цветаевой. Она желала покоиться на том месте, где теперь находится камень. В детстве она очень любила здесь проводить время и смотреть на Оку. Судьба же распорядится совершенно иначе.

За несколько месяцев до начала Второй Мировой войны в Европе, Марина вслед за мужем и дочерью вернётся из очень тяжёлой для неё эмиграции в надежде на лучшую жизнь. Предвоенные годы она прожила в Болшеве (теперь город Королёв в Подмосковье) на даче НКВД. Декларирующих любовь к гражданам, Советский союз очень не любил «возвращенцев». Спустя несколько месяцев: вначале под арест попадёт их дочь, а потом и муж. Набор предъявленных обвинений вполне стандартен: «антисоветская деятельность», «измена Родине», «шпионаж» — всё в духе времени.

Всё это ещё серьёзнее ударит и так уже не очень здоровой психике Цветаевой. В ней умрёт поэтесса, она предпочла писать прозу и работать над переводами книг. На помощь ей придёт давний друг, и поэт и прозаик — Борис Пастернак. Началась Великая Отечественная война…

Летом поэтессу вместе с сыном отправят в эвакуацию за Елабугу, в посёлок для эвакуированных писателей в Чистополе, где она подала заявление на то, чтобы работать посудомойкой. Спустя несколько дней она повесится в доме, куда были определены на постой.

Помогать Цветаевой со сбором вещей придёт всё тот же Пастернак. С собой он принесёт верёвку, на которой, по его словам, «можно даже повеситься». Верёвка выдержала…

Этого Борис Пастернак не смог себе простить до конца своей жизни. Хотя кто-то говорит, что это всего лишь байка. Их связывало чувство больше, чем дружба, но она была замужем, а он — женат. Роман и любовь они выразили в эпистолярном жанре — в письмах друг другу, где они могли полнее раскрыться, что при первой очной встрече Цветаева назовёт это «невстречей», так как говорить им было не о чем.

Её тело будет похоронено на «выселках» кладбища в Елабуге среди неизвестных могил, как раньше хоронили самоубийц.

Перед кенотафом расположился очередной художник. Прямо на узкой тропинке, частично перекрыв собой и мольбертом проход по ней. Внутри себя, немножко пробубнил о том, что люди совершенно не думают о других, но кто я такой, чтобы мешать искусству? Ведь могу тут обойти? Могу.

За этим местом — лестница наверх к частным домам и Хлыстовскому кладбищу. Вдоль неё ветви деревьев повязаны ленточками. Странно, конечно. Совершенно ничего не знаю про это здесь. Да, в Сибири это распространено: шаманский или языческий обряд-заклинание на исполнение желаний или оберег.

Впрочем, и у нас это встречается местами. Нечто подобное видел у синего камня под Переславлем-Залесским.

Не посмотреть наверх нельзя, так как в солнечных лучах, проникающих сквозь сюда высоченные деревья на склоне, видны старые дачи. Они часто причудливой формы, с деревянными однослойными рамами, наличниками и ещё шиферными крышами. Они, наверняка, имеют свою особую историю и знают очень многое, но вот расспросить их об этом нельзя.

Впереди уже пляж, где несколько человек всё-таки принимают солнечные ванны. Количество и многообразие информационных табличек перед пляжем заставляет улыбнуться. Наверху дом литераторов и картинная галерея, а левее находится дом отдыха «Серебряный век».

Смотрю на указатель: налево пойдёшь — в «долину грёз» попадёшь, направо — в центр или к кенотафу. Возвращаться обратно, где я сегодня уже был, не хочется, а вот налево имеет смысл сходить. Там ещё точно не был. «Долина грёз» — овраг, напоминающий каньон вдоль Песчаного ручья, впадающего в Оку, и пользуется большой популярностью у художников.

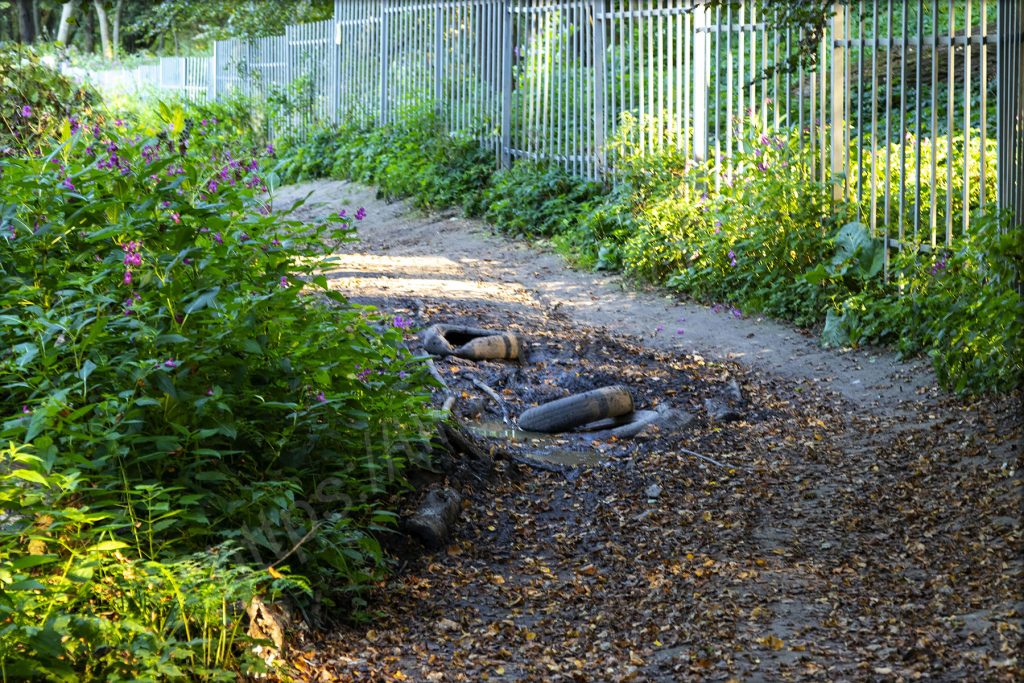

Вот бывает такое, идёшь куда-нибудь, а внешние знаки показывают тебе прямо и очень настойчиво на то, чтобы ты туда не шёл. У вас бывает? Вот и у меня сейчас такое чувство. Иду, смотрю себе под ноги и на окружающий пейзаж, понимая, что там, наверное, даже хуже будет, чем здесь, но упорства мне не занимать, поэтому иду дальше, обходя и балансируя между лужами и грязью. Эти покрышки, пеньки, бутылки — всё, что было в моих грёзах, явилось предо мной.

Прошёл ещё немного, и понял, что более или менее нормальная тропинка здесь закончилась, а я обут в кроссовки. Дальше, наверное, не пройду. Решил всё-таки не упорствовать и повернул назад. Как-нибудь в другой раз обязательно посвящу день, чтобы добраться сюда. Ведь художники, которых привлекает это место, вряд ли ошибаются, и их вкусы и взгляд на красоты точно сходятся.

Возвращаюсь к лестнице, ведущей в дому литераторов, и поднимаюсь по ней. Но решил взять чуть в сторону, туда, где находится дом отдыха. Там ждал облом, так как это закрытая территория. Встретившаяся мне на пути женщина подтвердила это. Что же, придётся повторить маршрут и пройти через картинную галерею, что находится на территории дома Литераторов. Лестница туда достаточно крутая и поэтому выполнена с маршами для того, чтобы пожилые люди могли преодолеть, не создавая преград и заторов для других.

Калитка здесь открыта, что весьма кстати, иначе мне пришлось бы всё обходить тем же путём, что пришёл сюда: через кенотаф, церковь, набережную. Мне этого же этого совершенно не хотелось. На территории дома Литераторов вроде бы закончился ремонт, который видел позапрошлым летом, на стенах висят картины, выполненные мозаикой. Что там внутри дома — не видно, да и сегодня меня это не интересует. Иду в сторону узкого прохода, который проведёт меня к частным домам и улицам.

Так вышел к въезду в дом отдыха «Серебряный век», через который ранее не смог подняться наверх. От въезда и дальше по Весёлой улице мне многое знакомо. Если немного пройти по ней, то слева установлен бюст Ивану Цветаеву — отцу поэтессы и известному профессору, филологу — недалеко от их бывшего дома в Песочном.

Эта узкая асфальтированная дорожка станет шире на следующем повороте. Ещё и широкий тротуар появится, вымощенный плиткой, но только с одной стороны. Асфальт здесь неплохой, но лежачих полицейских очень много.

Выйдя на улицу Маяковского, пошёл по ней дальше, в ту сторону, где ещё не был. Судя по указателям я иду в сторону улицы Добрияна.

Плитка под ногами, а асфальт на широкой дороге по краям явно потрескался и развалился, а бордюрного камня не видно совсем. Под прямыми углами нарезаны дорожки к частным домам, которым минимум лет тридцать, если не больше. На участках у многих плодовые деревья, а за пределами — рябина, грозди которых устрашающе большие и налиты красным цветом.

Увидеть здесь какой-то архитектурный стиль нельзя. Можно лишь увидеть эпохи, определяемые модными тенденциями в зодчестве, а также утилитарность в угоду стоимости возведения дома (дачи) и тех материалов, которые удалось достать.

По пути мне встретился артефакт советского мотомира — мотоцикл «Днепр» с коляской интересного вида. Почтовые ящики здесь централизовано выставлены на улице. А людей здесь как-то не видать. Машины тоже крайне редко проезжают здесь. Будто и нет никого совершенно.

Иду прямо, по улице Гумилевской. Куда она меня выведет в конце-концов? Этого не знаю, но точно знаю, что дальше хочется попасть в Соловьиную рощу. До неё ещё топать и топать!

На углу встречается памятник искусственному спутнику земли и гостиница Космос. Нет, это не Москва и не ВДНХ, а Таруса. Напротив — детская площадка и детский сад. Удивительно, но пару человек здесь мне довелось увидеть.

В одном из поворотов и ответвлений улиц довелось увидеть церковь. Она точно не наша. Судя по карте — протестантская. У неё нет никаких украшений и куполов. Просто аккуратное здание нежно лазурного оттенка. Собаки, встретившиеся мне на пути, впитывали энергию солнца, греясь в последних его лучах. До меня им не было дела.

Некоторые дома здесь представляют неподдельный интерес. Вот этот недострой какой-то странный. Ведь всё уже было сделано, но, похоже, дом пойдёт под снос. Части окон и рам уже нет, дверей тоже, как могу увидеть с дороги.

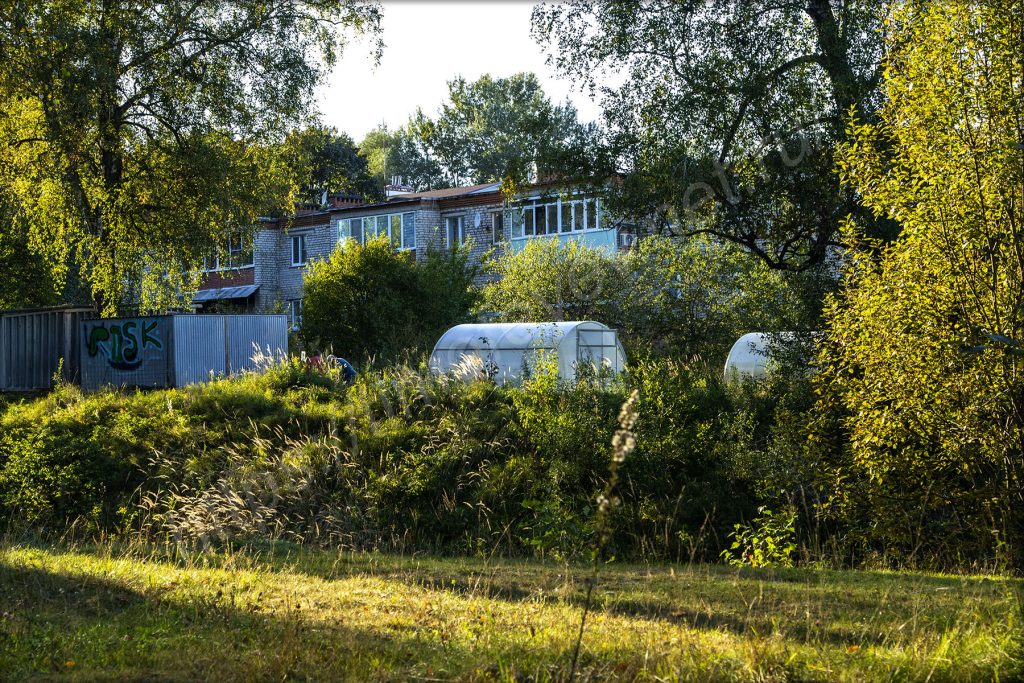

И не покидает меня ощущение о том, что это по-настоящему курортный город, так как многоквартирные дома даже вдали от Оки выполнены с огромными лоджиями, где можно загорать.

Коты и кошки здесь никого не боятся. Не тушуются и не мельтешат, если видят человека, а с чувством достоинства проходят мимо него, даже не поворачивая морды к потенциальной опасности.

На перекрёстке заметил остановку, выполненную в виде павильона. Сто лет таких нигде не видел! Ей, минимум, лет тридцать, если не больше. А с другой стороны, она ведь прекрасно выполняет свою функцию, защищая от осадков пассажиров, ожидающих свой автобус. Перехожу дорогу и попадаю на улицу Пушкина.

Здесь дома абсолютно разные. Есть и свежие — есть и старые. Отопление почти у всех газовое. Дороги тут нет, как класса. Даже в кроссовках идти здесь не очень приятно. Сверяюсь с картой — мне надо спуститься на пару кварталов ниже, и там будет проход к роще. Если посмотреть вдаль, то увидишь крутой спуск и другой берег Оки. Здесь очень высоко. Про котов уже сказал — они здесь везде и людей не боятся, лишь оценивающе смотрят на тебя.

Перед поворотом стоит колонка. Работает она или нет — не знаю. Судя по всему, нет, так как никаких потёков на земле не вижу. Такие колонки в Тарусе встречаются в частном секторе часто, при этом они бесплатные!

Поворачиваю на улицу Власова, за которой находится проспект Пушкина, откуда можно попасть в рощу. Интересно, но проспект выглядит хуже улицы. Дорога из щебня и очень узкая, ограниченная заборами частных владений. Почему это — проспект? Для меня это останется вопросом со звёздочкой. Может, докопаюсь до сути когда-нибудь. Через пять метров поворачиваю на мост через овраг. Я уже в парке Соловьиная роща.

По левую руку частные дома, пришедшие в упадок, наспех закрытые от попадания осадков и различных гостей внутрь, но при этом на крышей висит флаг России на своеобразном флагштоке. Мост сделан ладно и не шатается под моим весом и неравномерности шагов. Выстлан он обычной доской «дюймовкой». Так проще, чтобы вода не задерживалась и уходила. Над самим оврагом настилы мостов сделаны из металлической сетки. Сквозь неё можно смотреть вниз.

Здесь сложно найти что-то горизонтальное и ровное. Ни одной прямой линии тут нельзя провести. Всюду пригорки, овраги. Деревья адаптировались к этому и растут на склонах.

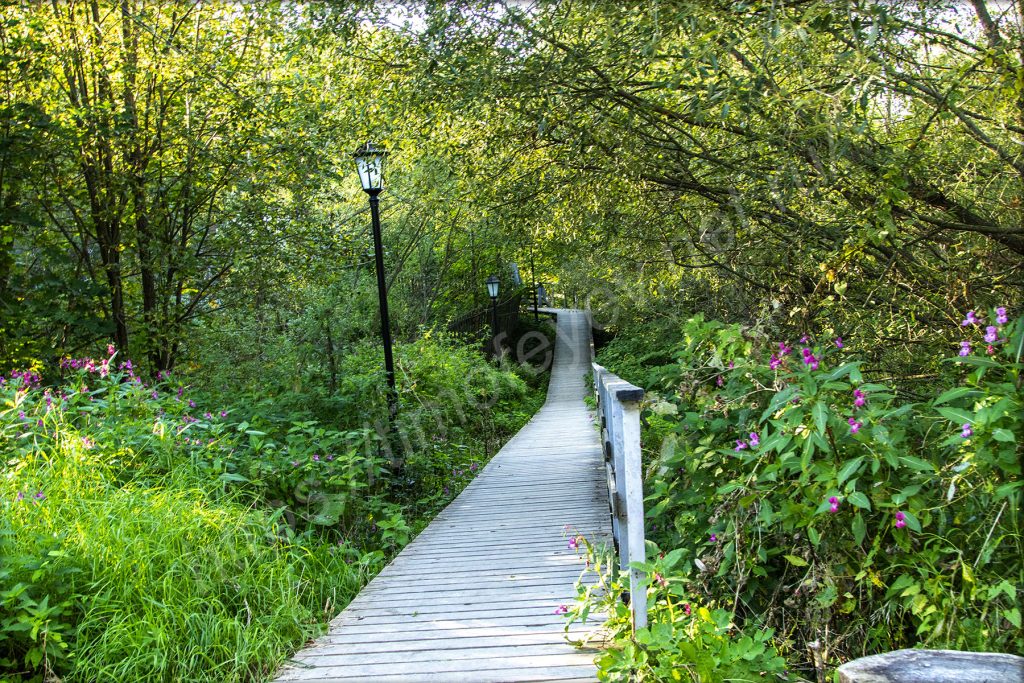

Вдоль дорожек, которые устроены по ландшафту, стоят фонари. Шестиугольные (гексагон) — правильной формы, расширяясь к верху, накрыты таким же колпаком с небольшим шпилем. Мне кажется, что отсылка к старым керосиновым фонарям, которые по вечерам зажигали ходившие по городу фонарщики, но вот с приходом электрического освещения профессия стала не нужна.

На удивление здесь практически никого нет. Прошёл по одному мосту, по второму — и только после этого услышал рокот четырёхтактного двигателя. Это подросток катается на небольшом квадрике. Он пропустил меня и поехал в другую сторону по мосту. Ширина пешеходной части как раз чуть больше ширины квадрика.

Куда мне идти дальше? Если налево, то приду к пивной, но мне туда пока не надо, значит — направо, вдоль небольшого болотистого пруда, за которым находятся двухэтажные дома. Двор перед ними отгорожен сеткой. Внутри вижу и теплицы, и гаражи-ракушки, пропавшие давным-давно из дворов Москвы и других крупных городов. Справа от меня на пути какие-то гаражи, возле которых стоят брусья. Прямо настоящие брусья-брусья. Мне даже захотелось на них немного повисеть, но решил, что это не лучшее место.

Проходя у торца двухэтажного здания, мне на пути встретился кот. Увидев меня, он не только не сменил своего направления, но и целенаправленно позировал на камеру, встав в позу, как настоящая модель.

Ещё несколько шагов и я уже на залитой солнцем улице Ленина. Куда теперь? В сторону машины. Вниз! За время сегодняшней прогулки почувствовал ноги. Идя по выложенному плиткой тротуару, рассматриваю дома, утопающие в зелени по обе стороны от дороги. На пути мне встречаются бетонные урны причудливой формы и нанесёнными на них рисунками.

Постепенно приближаюсь к той точке, которую когда-то отчётливо зафиксировал мой мозг. Именно отсюда открывается необыкновенный вид на Петропавловский собор. Он будто бы утопает в зелени. Вид необычайно красив. Стою и смотрю на него, будто зачарованный.

Дома вдоль улицы Ленина — видавшие век с шестидесятых-семидесятых годов. И насколько это правда, что именно благодаря письму Константина Паустовского в верха Таруса получит развитие инфраструктуры, не знаю. В шестидесятых здесь появятся дороги до Серпухова и Калуги, водопровод и нормальное электричество, что повысит привлекательность для жизни. Эти дома — тому подтверждение.

Спускаясь вниз, мне встретился и дом с мезонином (дом Добротворских) — дом уездного врача, женившегося на двоюродной сестре отца Марины Цветаевой. Судя по мемориальной табличке, именно они позвали сюда Цветаевых в гости. И им настолько понравится место, что у них рядом (в Песочном) появится дача.

Правду говорят: в жизни никогда не угадаешь, что будет за очередным поворотом судьбы.

Спускаюсь вниз к перекрёстку улиц Ленина и Луначарского, где стою в ожидании разрешающего сигнала светофора, чтобы перейти улицу. Приятная усталость уже действует на меня. Осталось совсем чуть-чуть — пересечь площадь Ленина, за которой стоит машина.

Как совершенно незаметно пролетело время сегодня. Будто не было этих многих километров пути — что за рулём, что пешком. Прохожу мимо перестраиваемой детской площадки. Люди всё делают с удовольствием и умом, не отвлекаясь на перекуры. На самой площади стоят старые МАФы и игрушки с площадки.

Всё! Я точно устал ходить. Открываю машину. Сажусь за руль. Беру фляжку с водой. Отпиваю и задумываюсь над тем, куда ехать дальше? Ведь от маршрута отклонился очень сильно, но такая погода бывает не так уж и часто. И тут кто-то сзади посигналил…